您现在的位置是: 首页 > 景点天气 景点天气

地质灾害监测_地质灾害监测系统平台

tamoadmin 2024-11-22 人已围观

简介1.地质环境监测的目的任务2.地质灾害三查是哪三查?3.gps技术可用于地质灾害监测4.地质灾害监测系统平台5.我国地质灾害监测预警工作现状地质灾害三查是对于潜在危险区进行的一项重要的调查工作,可以预测和防范因地质灾害所造成的人员伤亡和经济损失。1.地质灾害三查包括什么?地质灾害三查主要是针对山洪、滑坡和泥石流灾害进行的,具体包括灾害潜在隐患点、危险区划定和监测预警三个方面的内容。2.灾害潜在隐患

1.地质环境监测的目的任务

2.地质灾害三查是哪三查?

3.gps技术可用于地质灾害监测

4.地质灾害监测系统平台

5.我国地质灾害监测预警工作现状

地质灾害三查是对于潜在危险区进行的一项重要的调查工作,可以预测和防范因地质灾害所造成的人员伤亡和经济损失。

1.地质灾害三查包括什么?

地质灾害三查主要是针对山洪、滑坡和泥石流灾害进行的,具体包括灾害潜在隐患点、危险区划定和监测预警三个方面的内容。

2.灾害潜在隐患点调查

灾害潜在隐患点是指在地质、气象、水文等多种因素综合作用下,有可能发生地质灾害的点位。三查中需要将这些隐患点全部排查出来并做好标记记录,以便后期进行治理。

3.危险区划定

危险区是指潜在隐患点发生地质灾害的危险区域。在三查中需要根据现场实际情况结合专业知识,对危险区域进行准确定界,并且评估其危险程度和受损范围。

4.监测预警

通过对已划定好的危险区进行长期性的监测工作,及时发现异常情况并进行预警。可以用监测点、监测哨、监测措施等多种手段进行监测,以保障人民群众生命财产安全。

5.三查要求

地质灾害三查的工作需要具备科学性、严谨性、前瞻性和系统性。在实际操作中需要充分考虑各种可能的因素,并根据实际情况取科学合理的方法开展工作,以便充分发挥其应有的作用。

6.意义与价值

地质灾害三查是地质灾害防治的重要环节,能够预防和减少地质灾害带来的人员伤亡和经济损失,对于保障人民群众的生命财产安全有着极为重要的意义和价值。

此外,地质灾害三查还可以为相关部门提供科学依据,精准有效地开展地质灾害防治工作,为社会经济的可持续发展提供保障。因此,加强地质灾害三查工作,提高其调查精度和预警能力,对于全面提升我国地质灾害防治水平具有重要作用。

地质环境监测的目的任务

我国幅员辽阔,地质和地理环境复杂,气候条件时空差异大,同时也是由于复杂的地质地貌条件使得我国成为世界上地质灾害最严重的国家之一,我国地质灾害主要包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、沉降、地裂缝等,具有分布广泛、活动频繁、危害严重的特点。据国土部统计,崩塌、滑坡和泥石流,分布范围占国土陆地面积的44.8%,地质灾害对我国人民生命财产及国民经济的威胁极其严重,严重影响我国社会经济的可持续发展。那么地质灾害应该如何监测?让我给大家科普一下具体方法吧。

地质灾害监测任务和监测目标

监测任务是在对地质灾害隐患点实地勘查的基础上,结合当地水文、地质情况,依照各项规范要求,在地质灾害的关键点、特殊点上,用表面位移、雨量、视讯、地声/次声、泥水位等监测技术,对诱发灾害的各种物理引数进行远端自动实时监测,并与各级应急平台数据中心实时通讯,通过专业监测预警软体系统进行预警分析,用远端报警技术,对灾害体附近受威胁人群及时释出预警资讯。

1实现对地质灾害相关监测资料的实时集、传输、计算、分析,实时掌握整体执行的安全状态;

2直观显示各项监测、监控资讯资料的历史变化过程及当前状态,为管理人员提供简单、明了、直观、有效的资讯参考;

3一旦出现紧急异常情况如位移量或位移速率超过警界值,系统能及时发出预警资讯;

4能实现安全监测系统的远端登入、远端访问、远端管理、远端控制和远端维护。

地质灾害监测联动系统用分层分散式结构

第一层,为监测地质环境的具体指标如:地表形变监测、土体含水率、裂缝位移、地下水水位、大气引数、水雨情等的前端集器;

第二层,为资料通讯模组,支援上、下双向通讯,可选择用GPRS/SMS/北斗卫星等通讯方式。集器所获资料可通过监测预警平台的通讯模组,上行传送至监测控制中心后端接收器;

第三层,为监测控制系统平台。通过对各层装置和系统功能的整合,通过与GPRS/SMS/北斗卫星连线,在平台上实现对前端集器的命令下发,上传监测资料的获取、处理、储存及管理,从而实现监测装置的实时联动。

第四层,为资料展示释出端。建立高效、多样资讯释出通道,增强资讯实时性,预警资讯释出方式主要如下:

1、广播站释出,实现在系统内部向无线广播站传送文字资讯或语音资讯,广播站接收资讯后通过广播向公众播放。2、LED屏释出。3、简讯息传送

地质灾害表面位移监测

为能在实际使用过程中达到相关技术要求,位移监测装置选用华星智控型号为HXZK-N71 GNSS接收机。全球卫星定位技术,自八十年代中期投入民用后,已广泛地在导航、定位等各领域应用,尤其在测量界的控制测量中起了划时代的作用。因为它在静态相对定位中的高精度、高效益、全天候、不需通视等优点,使人们普遍用其来代替逐渐地常规的三角、三边、边角等方法,并在理论、实践中取得了可喜的成果。在精密工程变形监测中也逐步得到广泛的应用。

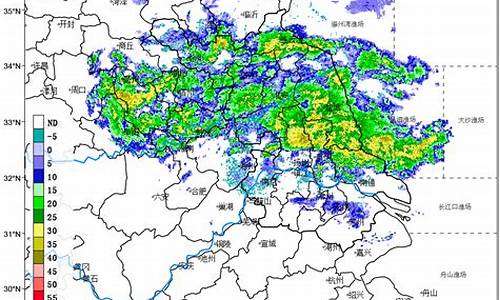

地质灾害降雨量监测

地质灾害的发生与降雨量、降雨持续时间、降雨雨型有着密切的关系,不同雨型的降雨诱发地质灾害的机制具有明显的差异。台风降雨型、持续强降雨型、区域性暴雨型诱发地质灾害的规模、时间等有着各自的特点。加强对降雨量的实时监控,有利于分析地质灾害隐患点的安全情况,为地质灾害的预警提供可靠的引数。

地质灾害土壤含水率监测

华星智控土壤含水率主要反映土体中的水分含量,土壤含水率变化会导致土体自重、土体粘结力和内摩擦角的变化,从而改变土体内部力学平衡结构,是滑坡监测的重要参考依据。用在监测点土体内部埋设土壤含水率感测器的方法,通过与现场集传输装置的配合实现土壤含水率的监测和资料传输。

地质灾害泥水位监测

地质灾害地声次声监测

华星智控一体化地声自动监测站装置,其通过捕捉泥石流地声振动 讯号,进行实时监测并及时预警。该装置具有报警、资料集和分析等智慧化功能,且操作简便、各项技术指标符合相关的国家企业标准。 该装置具有资料智慧集、长期固态储存和无线远距离传输功能。现场装置具有体积小、安装灵活方便、操作简单、技术先进、功能呢齐全、执行稳定可靠、成本低廉的特点。

一体化次声自动监测站,其通过捕捉泥石流源地的次声讯号,并利用空气为介质,以约344米/秒的速度,以极小衰减并可通过细小缝隙等特点而实现监测和报警。

地质灾害视讯监测

华星智控一体化视讯自动监控站用一体化设计,用于监测滑坡体、泥石流沟现场实时视讯影象,监控站通过3G/4G网路进行资料传输,将视讯影象实时传输到监控中心。 视讯监控站具有移动侦测技术,可实现无人值守监控录影和自动报警功能。移动侦测可在指定区域内识别影象的变化,检测运动物体的存在并避免由光线变化带来的干扰。可以降低人工监控成本,并且避免人员长期值守疲劳导致的监察失误,可以极大地提高监控效率和监控精度。

地质灾害应用案例

甘肃省舟曲县地灾监测,甘肃省岷县地灾监测,甘肃省兰州市地灾监测,北京市门头沟区地灾监测,浙江省新昌县滑坡监测,贵州省大方县滑坡监测,贵州省马达岭滑坡监测,陕西省略阳县滑坡监测,湖北省秭归县滑坡监测,重庆市奉节县滑坡监测,重庆市开县滑坡监测

地质灾害三查是哪三查?

一、监测需求

1.防灾减灾形势对地质环境监测的迫切需求

以崩塌、滑坡、泥石流等为主的突发性地质灾害每年造成千人左右死亡和数十亿元财产损失,成为我国主要自然灾害类型之一。地面沉降与地裂缝等缓变性地质灾害对道路桥梁、防洪设施、地下管线、房屋等基础设施造成严重破坏,每年经济损失数十亿元。内陆干旱地区由于气候变化、人类不合理工程活动,土地荒漠化日趋严重。随着我国经济和社会的快速发展,人类活动强度和范围不断扩大,对地质环境影响明显增强。矿产和地下水等的开发利用以及其他各种工程经济活动引发的崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、土地沙化、地下水污染等地质灾害和地质环境问题也较为普遍,对城市、公共基础设施和广大人民群众生命财产安全构成严重威胁。因此,加强地质环境监测,不仅是防灾减灾的需要,也是经济社会可持续发展的基础保障,同时也是落实科学发展观的具体体现。

2.经济社会发展对地质环境监测的迫切需求

保障国家重大工程建设的需要。长江三峡、南水北调、大江大河的骨干水利枢纽、高速铁路、西电东送、西气东输等工程,地域跨度大,多处位于或穿过地质灾害的易发区,经常遭受局部破坏性影响,为保障重大工程的安全施工和运营,更好地发挥这些工程的效益,最大限度地减少因工程建设扰动而带来的负面影响,必须加强工程建设区和沿线地质环境监测工作。

城镇化发展的需要。城市是人类活动集中,地质灾害和地质环境问题突出的地区。华北平原长期严重超地下水,山西六大盆地、关中平原、松嫩平原、下辽河平原、西北内陆盆地的部分流域,以及长江三角洲和东南沿海平原等地区整体或局部超地下水问题也十分突出。截至2013年,据全国203个地市级行政区,4778个水质监测点的监测结果,综合评价结果为水质呈优良级的监测点498个,占全部监测点的10.4%;水质呈良好级的监测点为1287个,占26.9%;水质呈较好级的监测点为148个,占3.1%;水质呈较差级的监测点为2095个,占43.9%;水质呈极差级的监测点为750个,占15.7%。为了保障城镇化健康发展,对城市规划提供基础支撑,预防由城市建设活动引发的水紧缺、水环境污染,以及其他地质环境问题,必须加强对城市地下水环境和地质灾害的监测。

开发的需要。矿产开发活动带来了许多地质环境问题,矿山固体废弃物任意堆放,以及矿活动等引起的滑坡、泥石流、空塌陷、地裂缝、土地破坏、地下水污染和含水层疏干等地质环境问题和灾害十分突出。我国矿山地质环境监测十分薄弱,为了保障矿产的安全开发和矿山地质环境的有效治理及保护,必须加强矿山地质环境监测。

3.生态文明建设对地质环境监测的迫切需求

党的十八大确立了加强生态文明制度建设的战略部署。这就对地质环境监测工作提出了新的更高要求,要实现环境的可持续利用,就要掌握地质环境的动态状况,不仅对地质环境问题进行监测,还要对地质环境变化中的地质过程、水文过程和生态过程进行监测,在监测的基础上加深对地质环境的认识,合理提出地质环境治理和保护措施。

二、监测目的任务

地质环境是自然环境的一种。从空间范围来说,其上部为岩石圈表层,下部则为人类科学技术活动能够达到的地壳内部。主要由物质组成、物质结构和动力作用3种基本环境要素构成的岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互作用的系统。

地质环境是人类赖以生存和发展的场所。地质环境一般被认为是与大气圈、生物圈、水圈相互作用最直接,同时与人类活动关系最密切的岩石圈接近地表的部分。在长期的地质历史演化过程中,岩石圈和水圈之间、岩石圈和大气圈之间、大气圈和水圈之间进行物质迁移和能量转换,组成了一个相对平衡的开放系统。人类和其他生物依赖地质环境生存发展,同时,人类和其他生物又不断改变着地质环境。

地质环境监测工作是对可指示地质环境特征的指标及其变化,按照要求进行定期观察测量、样测试、记录计算、分析评价和预报预警的活动。包括自然地质环境监测和受工程建设影响的地质环境监测。

地质环境监测是一项为和社会公众提供信息服务的基础性、公益性、专业性工作,目的是为了掌握地质环境动态变化规律和特征、预测其发生发展的趋势,提出预防修复治理意见,最大限度地保护地质环境、保障的合理开发利用,防灾减灾,促进人与自然的和谐发展、经济社会的可持续发展,并满足社会和经济发展对地质环境信息的需求。

gps技术可用于地质灾害监测

地质灾害三查是普查、详查和核查。

普查主要通过星载光学遥感和INSAR卫星电磁波两种手段实现,可以观测到地质上发生形变的地方;详查则是通过直升机、无人机,搭载激光扫描仪,详细观察地质损伤点。

激光的好处是可以穿透植被,直接观察历史上滑坡没有滑下来、地震震裂过的地表情况;核查是地质工作者到现场去看,实现地质情况的精准掌握。

相关条例:

《地质灾害防治条例》

第十条国家实行地质灾害调查制度。院国土主管部门会同院建设、水利、铁路、交通等部门结合地质环境状况组织开展全国的地质灾害调查。

县级以上地方人民国土主管部门会同同级建设、水利、交通等部门结合地质环境状况组织开展本行政区域的地质灾害调查。?

第十四条国家建立地质灾害监测网络和预警信息系统。县级以上人民国土主管部门应当会同建设、水利、交通等部门加强对地质灾害险情的动态监测。因工程建设可能引发地质灾害的,建设单位应当加强地质灾害监测。

地质灾害:

地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产造成损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象。

它在时间和空间上的分布变化规律,既受制于自然环境,又与人类活动有关,往往是人类与自然界相互作用的结果。常见的地质灾害有滑坡、泥石流、地面塌陷等。

以地质动力活动或地质环境异常变化为主要成因的自然灾害。在地球内动力、外动力或人为地质动力作用下,地球发生异常能量释放、物质运动、岩土体变形位移以及环境异常变化等,危害人类生命财产、生活与经济活动或破坏人类赖以生存与发展的、环境的现象或过程。

不良地质现象通常叫做地质灾害,是指自然地质作用和人类活动造成的恶化地质环境,降低了环境质量,直接或间接危害人类安全,并给社会和经济建设造成损失的地质。

地质灾害监测系统平台

gps技术可用于地质灾害监测是因为能够精确定位。

对规模大、危害严重的灾害点原则上是用专业设备监测,专业设备监测法指机械—电子位移传感器观测法、精密大地测量观测法(视准线法、交汇法)、全球卫星定位系统(GPS)观测法,一般只用于危险性大、危害严重的地质灾害的精密测量。

在某些情况下,GPS还不能完全替代常规测量手段,同样,在地质灾害防治中也不可能完全替代测斜仪、裂缝位移监测仪等监测手段。但是,GPS以其时效快、操作简单、直观性强等优点必将在地质灾害预警中发挥更多的作用。

地质灾害监测其他方法:

一般点用目视监测和简易观测。

目视监测主要指定期或不定期地人工巡视地质灾害点及其周围一定范围内微地貌、地表植物、建筑物标志的各种细化。

常规简易监测方法指用排桩法,三角桩法和建筑物裂缝观测法测量地表位移和裂缝的变化。

我国地质灾害监测预警工作现状

四信地质灾害监测平台网址:s://.four-faith.cn/dizhi/7.html

我国山地丘陵约占国土面积的65%,且地质地貌复杂,气候类型多样,构成活动频繁,自然灾害隐患多,分布广,是世界上地质灾害最严重,受威胁人口最多的国家之一。自然变迁和人为破坏是地质灾害的主要原因,主要灾害形态包括滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等,严重影响地区经济建设和人民生命财产安全。

部分地质灾害监测系统平台经过多年在地质灾害监测方面的深耕与积累,充分利用自身技术优势,建立一套科学完善的地质灾害监测预警系统,实现地质灾害监测信息的科学化、信息化、标准化及可视化,为防灾减灾决策提供科学依据 以及提高地质灾害预警预报能力和应急救灾快速反应能力。

7.1.1 地质灾害防治与监测的法规建设

伴随我国国民经济建设的发展,各种类型的人类工程活动不断加剧,崩塌、滑坡、泥石流及其他多种地质灾害不断发生。为防治地质灾害的发生、发展,满足地方社会经济发展的需要,包括了对地质灾害监测工作进行管理在内的地方性地质灾害防治法规,自1995年开始出现。至1999年,已有18个省(区、市)颁布了21项法规条例,至2004年即已有29个省(区、市)颁布了40余项法规、条列(附录2)。

在全国各地地方性地质灾害防治法规的基础上,2001年5月国土部发布了《“十五”国土生态建设和环境保护规划》;2001年5月院办公厅转发了《关于加强地质灾害防治总体规划》;001年10月国土部完成了《三峡库区地质灾害防治总体规划》,并于2002年1月由院批复,2002年2月下发湖北省和重庆市国土部门落实。作为地质灾害防治方面的全国性法规,2003年11月院颁布了《地质灾害防治条例》(附录2)。在上述全国性法规、规划的指导下,目前“全国地质环境管理办法”等一系列的规程、规范正在编制之中。这些法规、条例的出台,有力地推进了全国地质灾害监测预警体系的建设和地质环境管理、保护工作。

7.1.2 监测网络与机构建设

(1)专业监测机构建设现状与存在的问题

截至2002年9月,全国地质灾害监测机构及队伍状况如表7.1所示。由该表可知,我国现有:国家级地质环境监测中心1个,省级地质环境监测总站(院、中心)31个,地(市)级地质环境监测站220个,其中直属分站138个,代管分站131个,县级地质环境监测站49个(重庆40个,四川7个,福建2个)。上述机构中,中国地质环境监测院在职职工126人(包括三峡中心),省地级地质环境监测队伍在职人数3349人。合计全国地质环境监测专业队伍在职人数3349人。这样一支队伍初步形成了地质灾害勘查、监测和预报预警的科研体系,为地质灾害的防治、地质环境的保护和依法行政提供了组织保障。

表7.1 全国地质灾害监测机构及队伍状况

续表

值得指出的是,目前地质灾害监测预警管理体制还不够健全。虽然省(区、市)级和地(市)级两级国土主管部门承担起了地质灾害监测预警职能,但多数地(市)级国土局没有专门的科室,县级以下机构很不健全,体制还没有理顺。与此同时,在水利、铁路、公路和城建等部门也还没有设立地质灾害监测预警预报指挥系统。国土部门原有各级地质环境监测站是在政事不分、事企不分的历史条件下建立的,部分省(区)的公益性监测工作仍由企业性质的地勘单位承担,与行政管理脱节,难以满足和社会的需要。

(2)地质灾害监测网络建设现状与存在的问题

1)突发性地质灾害监测。全国突发性地质灾害监测状况参见表7.2。截至2003年,全国完成地质灾害调查与区划的县(市)达到545个,面积200万km2,共调查出灾害隐患点7万余处,建立了群测群防点4万多处;湖南、广西、四川、宁夏、青海、新疆开展专业监测与巡测的灾害点120余处。

三峡库区20个市(区、县)已成立17个地质环境监测站,建立了秭归-巴东段(50km)地质灾害GPS监测网并投入监测运行。该网包括国家级控制网(A级)、基准网(B级)、滑坡监测(C级)GPS监测网,对12个单体滑坡进行监测,共建有59个GPS监测点。

黑龙江省七台河市地面塌陷监测网控制面积10km2,设地面塌陷监测点58个,为矿山地质灾害监测起到了示范作用。

2)缓变性地质灾害监测。缓变性地质灾害监测网在长江三角洲地区除上海市建立了覆盖全市的较为完善的、由基岩标、分层标、GPS观测点、地面水准点和地下水监测孔等构成的地面沉降监测网络外,江苏的苏锡常地区2002年也在个别地区建立了分层标,其他地区尚属空白。环渤海地区只有天津市在城区建立了7组分层标,而且多建于1985年以前。北京市的3组基岩标和分层标正在建设之中。西安设立了部分地裂缝监测点,宁波初步建成了地面沉降监测网。目前开始实施地面沉降和地裂缝监测的主要地区为华北平原和长江三角洲和部分大中城市。全国地面沉降监测现状参见表7.2的有关内容。

3)区域性群测群防体系尚未建成。群众对地质灾害缺乏预防知识,基层主管部门缺少专业技术人员,群专结合的地质灾害监测体系和群测群防的监测网络不健全,全国大部分县(市)还没有建立。目前仅是开展过地质灾害调查与区划的539个县(市)建立了群测群防监测网络。地质灾害监测尚未引起全社会足够的重视,资金保证程度差,缺乏完善的救灾防灾系统。因此,加大宣传和管理力度,加强立法工作,强化地质环境管理,编制地质灾害防治工作规划纲要,指导各县(市)编制本地区的地质灾害防治规划,积极有效地开展地质灾害防治工作,对防灾减灾是非常必要的。

4)监测工作经费严重不足。地方各级尚未建立地质灾害专项资金渠道,仅靠国家补助的部分地质灾害防治专项资金开展工作。每年的监测经费不足以维持正常的监测工作,监测工作日益萎缩,设备陈旧老化、设施破损严重,影响监测成果质量,难以满足准确快速实时监测的要求。

表7.2 全国地质灾害监测状况

7.1.3 监测预警信息系统建设

利用中国地质环境监测院提供的数据库软件,省级地质环境监测总站(院、中心)基本实现了991年以后地下水监测数据和地质灾害调查数据的入库管理,部分省(区)还建立了图形库、文档库、监测点档案库和信息管理系统等。四川省开展了地质灾害预报信息随同天气预报播出的试点工作。全国地质环境监测信息管理现状如表7.3所示。

表7.3 全国地质环境信息管理现状

在网络建设方面,只有少数省(区、市)实现了与Internet的专线连接(河北、青海、海南等)和内部局域网建设,多数省区通过拨号上网向中国地质环境监测院传输数据。目前,地质环境监测数据的分析和开发利用还很不够,地质环境监测数据基本上没有向社会和公众开放。这些情况表明,在地质灾害防治方面,信息传输与处理没有跟上时代步伐。

下一篇:本周铜川天气_铜川天气预报穿衣